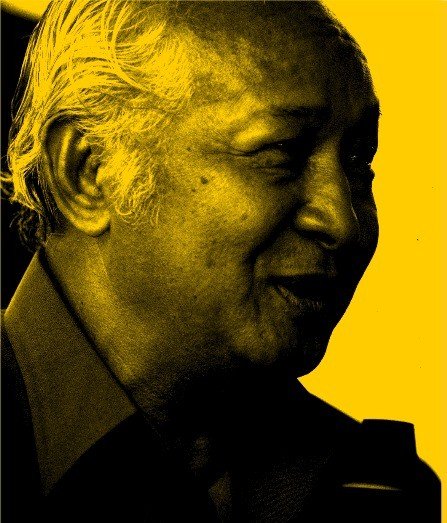

“Considering Soeharto as a hero, a national hero for Indonesia, for me, feels a little bit like considering the idea of Donald Trump receiving the Nobel Peace Prize.” Itu adalah jawaban David Van Reybrouck dalam diskusi bukunya Revolusi di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, yang dihadiri sekitar 500 orang, ketika seorang pemuda bertanya tentang pendapatnya mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Jawaban itu seolah mewakili kegelisahan banyak kalangan terhadap rencana tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat sipil, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan sekadar urusan historis dan persoalan moral. Sebab, langkah itu justru menjadi penanda bahwa reformasi bukan hanya gagal, tetapi bisa jadi telah berakhir—sebuah pengingkaran terhadap memori kolektif bangsa tentang pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan represi politik yang terjadi selama 32 tahun masa kekuasaannya. Namun mungkin, persoalan yang lebih dalam dari sekadar pelupaan sejarah adalah bagaimana Orde Baru mengubah cara bangsa ini membayangkan dirinya sendiri.

Soeharto, dalam paradoks tragisnya, justru menghapus satu generasi pemimpi—orang-orang kecil yang dulu memiliki nasionalisme membanggakan dan cara berpikir besar, sebagaimana tergambar dalam Revolusi karya David Van Reybrouck. Itu adalah era 1950-an dan 1960-an: masa Konferensi Asia-Afrika, CONEFO, dan GANEFO—zaman ketika Indonesia menginspirasi gerakan dekolonisasi di banyak negeri jajahan. Orang-orang itu berdiri tegak di panggung dunia.

Namun, tiga dekade kekuasaan Orde Baru telah melahirkan generasi yang sepenuhnya berbeda: berpikiran sempit, kehilangan rasa percaya diri, dan dibayangi kompleks inferioritas. Dari semangat kebangsaan yang dulu membara dan menginspirasi perlawanan secara global (The second 14 July in history, a Bastille Day that erupted on a global scale), kini justru kita mewarisi ketakutan, sinisme, dan kehilangan keyakinan pada diri sendiri sebagai bangsa.

Dari Trauma ke Kenyamanan

Selama tiga puluh dua tahun, masyarakat diajari bahwa stabilitas adalah kebaikan tertinggi dan bahwa sadar politik adalah sumber kekacauan. Setelah rezim itu tumbang, tubuh kita memang merdeka, tetapi jiwa kita tetap tunduk pada logika lama: jangan terlalu kritis, jangan terlalu ribut, jangan terlalu berharap, urus saja urusanmu sendiri.

Generasi yang relatif bebas memang telah lahir dan menganggap kebebasan sebagai sesuatu yang taken for granted. Mereka bukan lagi generasi yang takut bicara seperti masa Soeharto, melainkan generasi yang tidak merasa perlu bicara sama sekali.

Zizek menyebut keadaan ini sebagai ideology of enjoyment—sistem yang membuat kita menikmati ketaatan kita sendiri. Kita tidak lagi ditindas untuk diam, melainkan dibentuk untuk merasa nyaman dalam kebisuan. Maka tatkala kekerasan negara kembali mencuat secara vulgar—belasan orang tewas dalam protes akhir Agustus, seribuan orang ditetapkan sebagai tersangka—semua itu hanya menimbulkan kemarahan sesaat, hanya lalu lintas konten: poster, video pendek, dan tagar solidaritas yang cepat menguap digantikan tagar lain di sosial media. Dari trauma, kita bergerak menuju kenyamanan; dari penderitaan, kita beralih ke normalisasi baru. Dan di sanalah demokrasi mulai kehilangan jiwanya.

Iman, Penderitaan, dan Demokrasi yang Kehilangan Jiwa

Dostoevsky pernah menulis bahwa iman sejati hanya lahir di tengah penderitaan; ia tumbuh bukan dari kenyamanan, melainkan dari keberanian menghadapi absurditas dan ketakutan. Dalam The Brothers Karamazov, seorang tokohnya mengaku bahwa di hadapan Tuhan, ia mungkin “kehilangan akal karena ketakutan”—dan justru di sanalah ia menemukan kedalaman kemanusiaannya.

Apa yang disebut Dostoevsky sebagai “penderitaan iman” sejatinya adalah pengakuan akan batas diri: bahwa manusia hanya benar-benar bebas bila berani menanggung beban kebebasannya. Dalam demokrasi, penderitaan moral semacam itu seharusnya menjadi fondasi bagi tanggung jawab politik—karena kebebasan tanpa penderitaan adalah kebebasan yang kosong.

Namun demokrasi kita kini kehilangan kedalaman itu. Kita menginginkan kebebasan tanpa kegelisahan, partisipasi tanpa risiko, opini tanpa pengorbanan. Seperti iman tanpa salib. Generasi muda diajak mencintai demokrasi hanya sebagai sistem yang “berfungsi,” bukan sebagai pergulatan batin tentang apa artinya menjadi manusia yang merdeka.

Zizek mungkin akan berkata: kita menggantikan iman yang hidup dengan ideologi yang nyaman. Kita percaya pada demokrasi sebagaimana orang beriman pada Tuhan yang tak lagi mereka doakan—secara ritual iya, tapi tanpa gentar. Padahal kehilangan rasa gentar adalah awal dari kehilangan jiwa.

Sjahrir menguraikannya dengan sangat bernas di pamflet Perdjoeangan Kita, bahwa demokrasi menuntut lebih dari sekadar kebebasan bertindak: ia memerlukan kemerdekaan berpikir dan tanggung jawab pribadi. Demokrasi, baginya, hanya dapat hidup bila warga berani menggunakan akalnya sendiri, bukan sekadar tunduk pada pemimpin atau semboyan. Sebab tanpa kesadaran dan kedewasaan moral itu, demokrasi mudah berubah menjadi bentuk lain dari fasisme—masyarakat yang tampak bebas, tetapi sesungguhnya kehilangan roh kemanusiaannya

Mungkin di sinilah luka terdalam demokrasi kita. Setelah reformasi, kita memang tidak lagi setakut itu pada kekuasaan, tapi juga tidak lagi terlalu terganggu oleh ketidakadilan. Kita puas karena statistik berkata semua baik-baik saja. Kita bebas tanpa merasa perlu berpikir. Dan di titik inilah reformasi benar-benar berakhir—bukan ketika militer kembali mengisi ruang-ruang sipil dan oligarki yang semakin menguat, melainkan ketika sebuah generasi baru tumbuh tanpa kegelisahan walaupun ketidakadilan sudah disuguhkan di depan mata.

Penutup

Demokrasi sejatinya bukan sistem yang menenangkan, melainkan yang menggugah. Ia hidup dari gesekan, dari rasa cemas, dari keyakinan bahwa kebebasan selalu menuntut pertanggungjawaban. Bahaya terbesar bukanlah otoritarianisme yang kembali, tetapi kenyamanan yang melumpuhkan. Karena jika demokrasi memang jalan yang kita pilih bersama untuk tumbuh, maka kehancurannya tidak dimulai dari sesuatu yang eksplisit—melainkan dari ketenangan yang janggal. Kita tidak seharusnya bersyukur hanya karena masih bisa memilih pada Pemilu. Kita seharusnya cemas karena kita telah berhenti tergugah bahkan oleh sesuatu yang begitu jelas.

Dari kenyamanan semu itu, wacana menjadikan Soeharto pahlawan menjadi semakin nyata—tanda betapa mudahnya bangsa ini melupakan luka sendiri. Jika kekejaman Orde Baru bisa diputihkan, maka yang hilang bukan sekadar demokrasi, tapi rasa malu kita sebagai bangsa.

Tentu di tengah banyak situasi yang murung itu kegelisahan juga mulai menyala. Di banyak tempat–kampus, di jalan, di dunia maya, anak muda mulai menggugat sejarah dan menolak ketertiban yang meninabobokan–belum banyak memang. Mereka belum punya manifesto, tapi mereka punya kemarahan yang jujur. Dan dari kemarahan semacam itulah, harapan itu masih layak dibangun. Selayaknya iman, demokrasi hanya hidup sejauh kita masih berani menanggung beban rasa cemas dan tergugah untuk menghadapinya. Dan hari ini, beban itu adalah komitmen untuk tidak membiarkan Soeharto menjadi pahlawan.